ガボン国旗【由来:解説】

目次

Toggleガボン共和国:基本情報

ガボン共和国:国旗

なんだか涼しそうな色をしているにゃね。

『ガボン共和国』と聞いて、ピンとくる方は少ないのではないでしょうか?

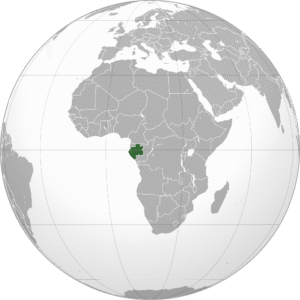

ガボンは西中央アフリカに位置し、西側は大西洋、国境はコンゴ共和国・赤道ギニア、カメルーンと面しています。

昔は主に林業を生業とし、現在は石油の輸出(輸出品の8割が石油)が国家の基盤を支えているそうです。

そんなガボン共和国。涼しげな国旗のデザインの裏にはどのような秘密が隠されているのでしょうか?

国旗の色:解説

緑:森林

国旗の一番上の段を彩る”緑色”は「森林」を象徴しています。

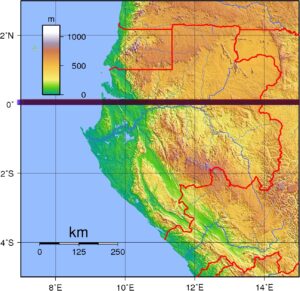

ガボン国内の約85%以上は森(アフリカでも最高水準)で覆われており、国土のほとんどが熱帯雨林で形成されています。通称”アフリカのアマゾン”。

マングローブ林、熱帯雨林、沿岸林などが混在。ゴリラ、チンパンジー、マンドリルの他、固有植物種や衣料品素材の植物も多く存在しています。

森林の一部は「地球三代熱帯林」の一角である”コンゴ盆地熱帯雨林”で形成されておりその面積は約370万平方キロメートルにも及ぶんだとか。

370万平方キロメートルは日本国土の約10倍ぐらいの大きさやね〜

迷ったらお陀仏にゃ…

黄色:赤道・太陽

国旗の中央を横切る黄色のデザインは「赤道」や「太陽」を意味しています。

ガボン共和国は赤道直下に位置する中央アフリカの国になります。

そのため年間を通じて太陽高度が高く、強い日射と安定した気温をもたらすのです。

1年を通じて日照時間・昼夜の長さはほぼ一定です。(約12時間×365日)。

青:大西洋

ガボンはアフリカの中西部にあり、西側が大西洋に面しています。青はこの、大西洋(ギニア湾)を象徴していると言えるでしょう。

港湾都市ポールジャンティや首都リーブルヴィルも海岸沿いに位置しています。

ちにみに首都であるリーブルヴィル。この街は、この地に定住した黒人奴隷(フランス海軍により奴隷船から解放された)コミュニティにより発展を遂げました。

町の名前は『Libre-ville(自由の街)』から。

“Atlantic Ocean, Coney Island NYC” by Retrofresh! is licensed under CC BY-SA 2.0 .

その他の由来

※ガボン国旗は、フランス領ガボン(ランバレネ)にて医療従事に身を捧げた、アルベルトシュバイツァー博士の著書『水と原生林のはざまにて』を参考にしているとも言われています。

国旗デザイン:遷移と歴史

ガボンの歴史タイムやで〜

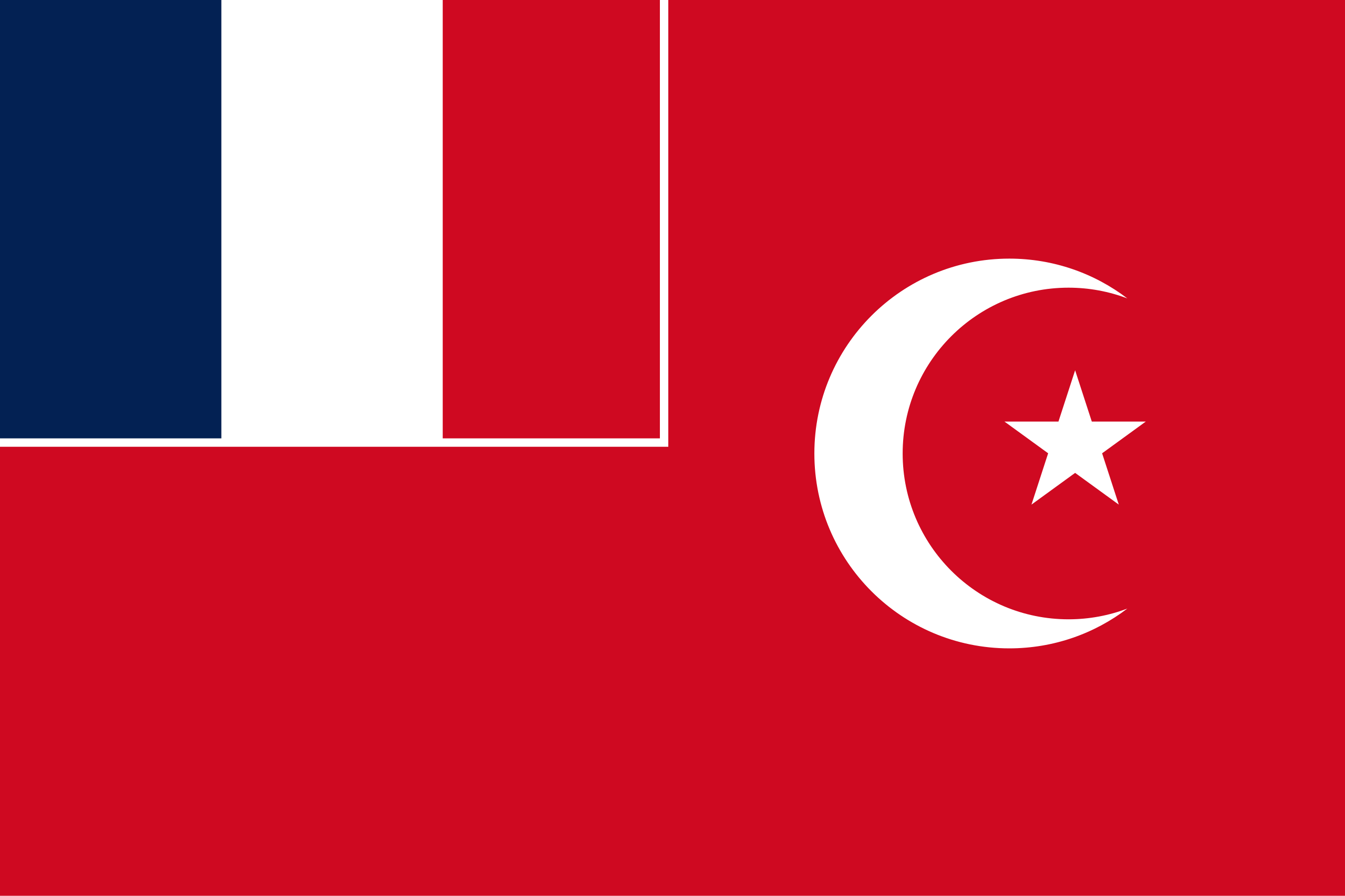

- フランス領赤道アフリカの旗(1910-1959年)

- ”フランス領赤道アフリカ(フランスりょうせきどうアフリカ、フランス語: Afrique Équatoriale Française、AEF)は、1910年から1958年まで中部アフリカに存在したフランスの植民地である。”

【出典:ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典2025年3月7日 (金) 10:23 UTC 版】

AEFには、ガボン・コンゴ共和国・中央アフリカ・チャドが統合されていました。この連邦は主にフランス支配を効率的に管理・運営するために設置され、植民地支配の政治的・経済的中枢はフランス人行政官によって担われました。

ちなみに左上のマークは現在のフランスの三色旗、通称”トリコロール”が描かれています。

- フランス自治国ガボンの国旗(1959〜1960年)

- 第二次世界大戦後(1945年〜)アジア・アフリカでの独立運動の兆しが高まります。国際連合においても「植民地体制」への批判が強まり、列強国は体制転換を迫られました。

フランスも例外ではなく旧植民地との新たな関係構築が急務となります。

そんな最中、フランスにおいて1958年ド・ゴール率いる「第五共和政」という政権が樹立。

新しい憲法が発布され、国民投票が行われました。

この憲法には旧来の”植民地”という呼称を廃止し、”自治国”として再編するかが含まれており、AEF構成国はいずれも、これを承認。AEFは解体され、フランス領赤道アフリカは消滅します。

- ガボン共和国(1960年〜)

- 1960年8月17日、完全独立を達成。ガボン共和国の誕生です。

しかし、当時は形式的な脱植民地化であったらしく、実態はフランスとの密接な関係を維持していたんだとか。

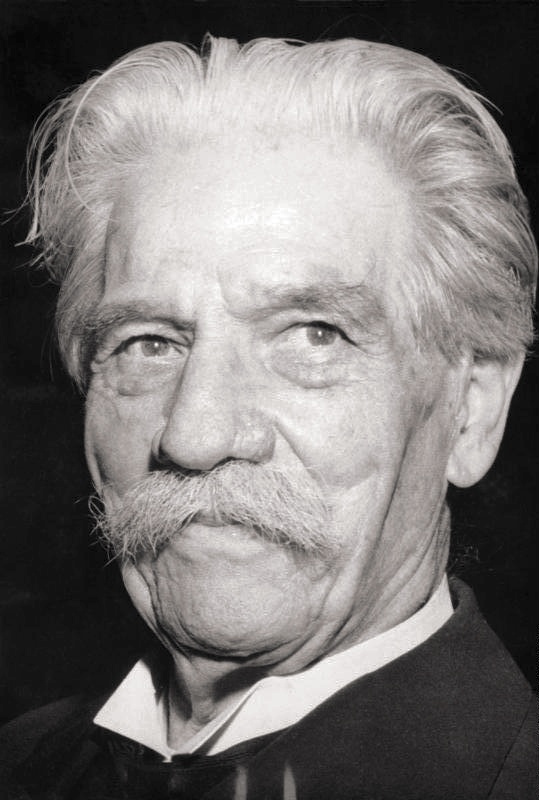

国旗の関係者:アルベルトシュバイツァー博士

1875年1月14日、アルベルト・シュバイツァーは、オーバーエルザスのカイザースベルク(当時のドイツ帝国領)にて牧師の子供として誕生しました。

彼はアルザス人の医師であり、神学者・哲学者・音楽家のキャリアを持ちます。

ガボン国旗は、彼の著書『水と原生林のはざまにて』を参考にしているとも言われているよ。

牧師の子供という裕福な家庭で生まれたシュバイツァーは、世の中の貧富の差を目の当たりにし、ある考えに辿り着きます。

”私は自分が享受してきた幸運に対して責任がある。だから私は、その一部を苦しむ者のために使いたい。”

貧富の格差を偶然や運命とせず「豊かさを受けたものが、それを他者と分かち合うべきだ」という論理的信念。この信念は彼の生き様そのものと言えるでしょう。

シュバイツァーは神学者・音楽家・哲学者としてキャリアを築いた後、30歳で医学部に進学し6年間の就学を得て博士号を取得。その後、1913年に夫婦でフランス領ガボン(ランバネネ)に出発しランバレネ熱帯病院を開設しました。

病院は質素なバラックから始まり、マラリア・ハンセン病・潰瘍などを治療を無償で行っていたと言われています。

その後、第一次世界大戦中にフランス当局の捕虜(彼はドイツ人だったため)となり、一時帰国を余儀なくされ、保釈後はスイスやフランスで医療資金収集のため演奏会や講演を開きました。

この時期にシュバイツァーの代表的論理思想である『生命への畏敬』が提唱されたと言われているんだ。

1924年には再びランバレネに戻り医療従事を再開。病院を拡張し数百人の患者の受け入れ体制を確保します。

シュバイツァーは、長年の医療奉仕と論理的信念を讃えられ1952年ノーベル平和賞を受賞しました。この時獲得した賞金は、すべてランバレネ病院の拡張に使用されたそうです。

「生命の畏敬」による行動論理のもと、生涯を医療活動に身を捧げたシュバイツァー。そんな彼を世間は『密林の聖者』と呼び、称えるのです。

シュバイツァーのアフリカ滞在を記録した著書『水と原生林のはざまにて』。気になる方はぜひ読んでみてくださいね。

コメントを残す